センターだより

25June2020 学年論文発表会

2020/12/18

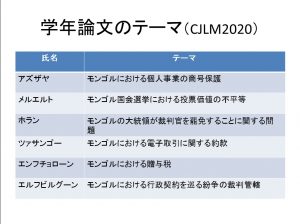

図書館の利用ができず、また例年8月に名古屋に各センターの3年生を集めて行われている夏季セミナーが延期されたことで、懸念されたのが3年生が学年論文を執筆するインセンティブを維持することです。そこで、6月25日にZoomで学年論文の発表会を行い、学年論文の発表の機会を与えるとともに、他のセンター、名古屋大学大学院に留学中の先輩たちとのコミュニケーションを図ることにしました。

当日は、6名の3年生が学年論文についてそれぞれ20分程度発表し、その後15~20分程度質疑応答の時間をとりました。のべ30名以上が出席し、各センターの先生方や学生から多数の質問やコメントをいただくことができ、それを基に学年論文をブラッシュアップすることができました。

※ コンソーシアムニュースレター第7号(2020年7月)3頁から転載

15Apr2020 新型コロナウイルスの影響

2020/12/18

2 月3日から新学期がはじまる予定でしたが、1月の第4週になって新型コロナウィルスのニュースが広がり、モンゴル政府は24日に就学前および初等・中等教育機関を3月2日まで閉鎖することを閣議決定し、さらに26日に臨時国会を開いて、大学・語学学校を含むすべての教育機関の閉鎖を決めました。

このため、それ以降の予定はすべて延期またはキャンセルとなってしまいました。「インターネットを使った遠隔授業を行うように」との指示がモンゴル国立大から出されたため、センターでは①Zoom を通しての授業、②Google Drive への授業の音声ファイルのアップロード、③Scrapbox やGoogle Classroom を使った課題提出・添削など、やり方を工夫してきました。

モンゴルでの感染者が確認されたのは3月10日になってからで、3月末日の感染者数は12名(全員が外国からの帰国者)と国内での感染拡大は今のところ押さえ込まれています。事態を終息に向かわせるためには新薬やワクチンの開発が待たれますが、教育現場にあっても日々できることをしていかなければならないと感じています。

※ コンソーシアムニュースレター第6号3頁(2020年4月)から転載

12Dec2019 丸先生特別授業

2020/12/18

12月12日に、鳥取大学地域学部の丸祐一先生(「モンゴルをフィールドとする乾燥地研究」のため、これまでに何回もモンゴルに来ているそうです!)がセンターを訪れ、「婚姻制度と同性婚:法哲学の視点から」という特別授業を行ってくださいました。

5年生のツォゴー君が授業の感想文を書いてくれたので、ここに載せておきます。

まず、初めて法哲学の視点から同性婚について話を受け、様々な疑いにとらわれ非常に面白かったということを言わなければならないと思う。

また、家族という団体の目的は「子供を産むこと(再生産)」のためだという保守的な考えがあるのに対し、仲の良い人を保護する「愛情の関係」目的を有するという考えもある。愛情の関係を主張すると異性でも、同性でも誰を好きになるのはその人の権利のことだということである。このことについてはモンゴルではどんな立場が強いかというとやはり保守的な考えが強いのではないかと思う。若者から家族とは愛情の関係だという声が上がっているが、実際は思い通りに行くのが難しいと思われる。なぜならば強い習慣「結婚するために女性の父親から許可をとる(ベル グイフ ヨス)」がある。異性で結婚したいといっても女性の父親が認めないと好き勝手にできるというのは難しいだろう。しかし、同性になったらこの話はなかなかうまくいかないのだ。同性カップルが結婚したらその親たちと関係が悪くなってしまうだろう。

次に、異性の愛情関係を普通の人間関係とみなし、法律上の様々な権利が与えらるに対し、同性の愛情関係を特別の人間関係とみなし、法律上の様々な権利を与えないのは平等であるか。例えば異性は結婚して登記させることができるが同性は結婚できなく、登録することもできない。異性に相続権が与えられ、同性に与えられないことなどが非常に深刻な問題だと思う。カップルと長い間一緒に住んだが誰かが病気になり死んだだとしよう。死ぬまでずっと一緒にいて、世話をしたとしても相続できなく、相手の財産はその親に行くのが公平なのかと疑われる。

もう一つはモンゴル憲法16条11項では「結婚は女性と男性の平等と意思合致に基づく」と規定しており、同性婚を認めていないのだ。同性婚を認めたら国家の安全性にも関わると主張している人もいるが、国が結婚という愛情関係に介入することは行き過ぎではないかと思う。モンゴルはほとんど70年社会主義体制になっていて1992年に人権、民主化を基調とした新憲法を制定し、今やっと30年が経ったのである。今も民主主義より社会主義のほうがいいと思う人々がいて人権を尊重しない傾向も見られている。モンゴルの現状は米国の1970年代のようになっていると思われるが、モンゴルは外国からの法的思想を導入することがうまいので、この問題が10年後は変わると信じている。

03Nov2019 スピーチコンテスト

2020/12/18

10 月26 日には、日本大使館主催の学校対抗スピーチコンテストが「ソーシャルメディアと私」というテーマで開かれ、センターの4 年生のダムディンドラムさんが第3 位、3 年生のツァサンゴーさんが特別賞に輝きました。ダムディンドラムさんのスピーチは、若者が異性の関心を引くためにSNS に投稿することを題材にしたとてもチャーミングなものでした。

11 月3 日には、モンゴル日本青年交流支援センター主催のスピーチコンテストが「言葉の力」というテーマで開かれ、2 年生のナランボヤンさんが準優勝となりました。

19Sep2019 先輩たちによる特別授業

2020/12/18

9月から新学期がはじまり、日本の夏休みに一時帰国中の先輩3人に特別授業をお願いしました。名古屋大学大学院に留学中のアムガランバータル君(M1)には学年論文の書き方、バトオルシフ君(同)には日本での留学生活、ドルジスレン君(M2修了)には日本での就職について話してもらいました。3人ともとても頼もしく、その成長ぶりに感心させられました。

アムガランバータル君による特別授業(9月10日)

※コンソーシアムニュースレター第4号(2019年10月)4頁から転載