センターだより

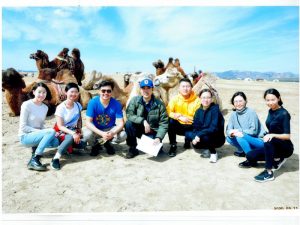

19Aug2019 環境問題についてのフィールド調査

2020/12/18

8 月9日から19日まで、大阪大学の思沁夫(スチンフ)特任准教授が環境問題についてのフィールド調査を行うため、日本から10人の学生を連れてモンゴルを訪れました。大阪大学・北九州市立大学・モンゴル国立大学の合同により、「協働」・「学習」・「未来可能性」をキーワードにウブルハンガイ県などの自然環境を観察するとともに、モンゴル生物化学研究所の研究者から講義を受けたり、遊牧民や寺院からの聞き取り調査を行い、最終日には各大学の学生が具体的な環境保護対策を提案しました。

モンゴル・センターからは3名の学生が参加し、通訳と案内役に大活躍するとともに、モンゴル人でも普段は訪れることのない郊外を旅し、スチンフ先生によれば「日本人学生と寝食を共にし、睡眠時間を削って毎晩議論し合う」など、得難い体験ができたようです。

27Apr2019 2018年度春学期の授業

2020/12/18

2019年2月は、「ツァーガーンサル」と呼ばれる旧正月のお休み(田舎に帰って家族や親戚の人にあいさつ回りをする習慣があります)の後、11 日から春学期の授業が始まりました。特筆すべきなのは、名古屋大学大学院法学研究科博士課程を修了し、博士号を取得したG.ダワーニャムさんがモンゴル・センター(CJLM)付きの日本法担当講師として着任したことです。これまでも、CJLMの修了生3 名がモンゴル国立大学法学部の専任教員、1 名が非常勤講師に採用され、また非常勤としてCJLM の授業を担当してもらったことはありますが、今回初めてCJLM の修了生が法学博士を取得し、またCJLM 付きの講師となったことは、12 年間のCJLM の確かな教育実績を例証するものといえるでしょう。

毎年、優秀な学生たちがCJLM を巣立っていく一方で、社会人のOB からは「5 年間一生懸命勉強した日本語や日本法を、大学卒業後に生かす機会がない」との声も耳にしました。そこで、今学期から5 年生向けの日本法の授業を、何人かのOB にオムニバス形式で担当してもらうという新しい試みを始めました。後輩の前で日本語で授業をしてもらう機会という活躍の場を与えるとともに、「日本語で日本の法律を教えることのできる」人材の育成を図ることを意図しています。

| 講師名 | 授業のテーマ | 開講時期 |

| G. ダワーニャム | 私の研究と留学生活 | 3月28日~4月4日 |

| N. ノロブサンボー | 民事訴訟法 |

4月11日~5月2日 |

| B. ホンゴルゾル | 裁判外の紛争解決手段 |

5月9日~23日 |

フィールド調査旅行

2020/09/21

学年論文を書き上げた新4年生を対象に、2泊3日のフィールド調査旅行を企画しました。

調査のテーマは、「新型コロナウイルス(COVID-19)の流行がモンゴルの観光業に与えた影響」で、外国から観光客が訪れることができなくなったことで、モンゴルの観光業が収入や雇用などの面でどのような影響を受けているかをアンケート調査により調べました。

9月11日から13日までハラホリン、アルハンガイ県ツェンケル温泉、ツェツェルレグを訪れ、昼間は車での移動とアンケート調査を行い、夜は温泉とモンゴルの伝統的なゲーム、ホロル(Хорол/Зэндмэнэ)を楽しみました。

調査の成果は、ダワーニャム先生(一番下の写真で右から2人目)が5年生のとき、2013年に行った「ホンゴル郡における有害物質中毒事件環境調査」を見習って、報告書にまとめたいと考えています。

第10回修了式

2020/09/21

9月10日に、第10期生の修了式をようやく執り行うことができました。

今年センターを修了したのは、これまでで最も多い10名。みなさん、おめでとうございます!

新型コロナウイルスの影響でモンゴル国立大学の卒業式は行われず、卒業証書が郵送で送られてきたとのことですが、5年間の大学生活のピリオドとしてはそれではあまりに味気ないと考え、モンゴル・センター(CJLM)では修了式を6月から延期してきました。

また、5年間の思い出を修了生に書いてもらい、卒業文集を作成しました。

いただいた祝辞、メッセージの一部を紹介します。

増田知子・法学研究科長「修了生の皆さんは、実現したい夢がたくさんあると思います。名古屋大学としても、日本法教育研究センターとともに、これからも、皆さんを応援していきたいと思っています。今後も希望を持って前進し続けてください。」

藤本亮・CJLセンター長「皆さんに2つのことを伝えたいと思います。みなさんの進路は様々だと思います。みなさんが高いレベルで身に付けた日本語の能力と日本語の知識は皆さんの財産です。これらをさびつかせないように、そしてますます高めていくために、機会をとらえて日本語を使うようにしてください。そして日本社会と日本法の動きをフォローするようにしてください。

特に言葉は、使わなければ、あっという間に忘れてしまいます。現在は様々な形でオンラインでも語学の勉強をすることができます。日本のニュースなどもネット経由で読んだり見たりすることができます。短い時間でも構いませんから、意識して続けるようにしてください。

もう一つ伝えたいことは、皆さんが多くの皆さんに支えられてきたということに関係します。感謝の気持ちを持つ事はとても大切です。しかし、皆さんはまだ若いですから、これからしばらくはすこしわがままに自分を鍛えることを優先しても良いと思います。

でも、これから何年かさらに人生経験を積んだ後は、皆さんが多くの方にしてもらったことをぜひ皆さんより若い世代の後輩たちにしてあげるようにしてください。わたしたち人間はこのようにして世代を超えてつながって、発展してきたのです。

モンゴルと日本の関係はこれからも大いに深まり発展していくことと思います。それと同時に私たちが共同して力を合わせて取り組まなければならない問題もまだまだたくさんあります。

皆さんがこの両国の架け橋となってそれぞれの分野で大活躍されることを心より願っています。」